Existem equipamentos, recursos e atividades que, embora não pertençam em sentido estrito à área da Saúde, são essenciais para o conceito ampliado de Saúde com o qual trabalhamos aqui.

A esse respeito, diferentes tópicos serão desenvolvidos neste texto Contudo, começaremos por abordar a questão da reabilitação psicossocial, que se articula estreitamente a todos eles.

CONCEPÇÃO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL:

PROBLEMATIZANDO UM CONCEITO

Dependendo do contexto em que é usada, a expressão “reabilitação psicossocial” encontra-se muitas vezes impregnada pelo ideal de uma integridade a restituir ou de uma adaptação a promover. Ora, tal perspectiva encontra-se numa vertente muito distinta daquela que se sustenta aqui.

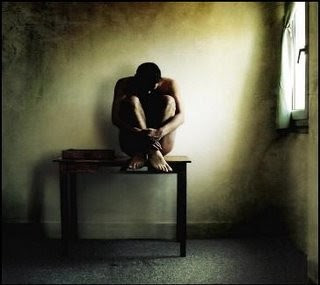

Numa certa leitura, que questionamos, “reabilitar” significa substituir uma desabilitação por uma habilitação, a passagem de um estado de incapacidade a um estado de capacidade. O usuário, pois, é sempre alguém considerado como portador de um déficit ou de uma falta, que se trata de extinguir ou minimizar. Além do mais, a reabilitação, separada da assistência, é entendida como uma etapa que vem depois no tratamento – tanto na cronologia quanto na importância.

Ora, como observa o psiquiatra italiano Benedetto Saraceno, não existem as desabilidades ou habilidades “em si mesmas”: elas se definem no âmbito das redes sociais e das trocas que essas redes impedem ou possibilitam, permitem ou proíbem, incentivam ou esquecem. O autor propõe chamar de reabilitação “um conjunto de estratégias orientadas a aumentar as oportunidades de troca de recursos e de afetos” – onde se coloca como decisiva a perspectiva da negociação.

O que está em jogo, em última análise, é a questão do modelo social que se busca – como também da concepção da subjetividade que aí se faz. Pois, na perspectiva criticada por Saraceno o sujeito a ser reabilitado é considerado como alguém que entra no campo social unicamente na condição passiva de ser treinado e readaptado – e, assim, nós o enfraquecemos ainda mais, ao apontar-lhe o ideal impossível de igualar-se aos “mais aptos”.

Ora, podemos trabalhar por uma outra via: considerar que o sujeito, por desfavorecido que esteja num determinado plano, tem uma força a ser exercida, uma potência a ser convocada: seja qual for a sua condição ou a gravidade do seu quadro, trata-se, não de conduzi-lo a uma determinada meta estabelecida a priori, mas de convidá-lo a exercer plenamente aquilo – seja pouco ou muito – de que se faça capaz.

Assim, reabilitar não se reduz a repor mais ou menos bem uma perda, e sim a reconstruir as possibilidades de trocas. Quer se trate de portadores de sofrimento mental, de doenças crônicas, de deficiências físicas, idosos, e outros ainda – por maior que sejam suas limitações, trata-se de considerar aí como prevalente a dimensão da vida, e não

meramente a da sobrevivência; das trocas, e não da passividade; das possibilidades, e não das faltas. Estamos, pois, diante de uma concepção na qual as práticas da reabilitação se ordenam fundamentalmente no horizonte da cidadania.

Da casa ao trabalho, da família aos vizinhos, dos serviços de Saúde às parcerias intersetoriais – seria preciso pensar, nestes diversos entrelaces da rede social, a questão da reabilitação como direito de cidadania, ou seja, como um habitar efetivo da cidade. Habitar a cidade não se confunde com simplesmente “estar” na cidade: implica no envolvimento ativo do usuário com as múltiplas redes de negociação e de troca às quais se refere Saraceno.

Como aumentar, em cada um destes espaços, o poder contratual do usuário? Como favorecer em todos os âmbitos sua participação? Estas são as questões que nos guiam, nestes passos decisivos além do campo estrito da Saúde.

OFICINAS TERAPÊUTICAS, CENTROS DE CONVIVÊNCIA E ESPAÇOS AFINS

Oficinas Terapêuticas: produzindo sentidos

No contexto do processo de reforma psiquiátrica, a terminologia “oficinas terapêuticas” tem se afirmado, em particular, a partir da década de 1990. Muitas vezes, tem designado um conjunto de práticas diversas desenvolvidas nos novos serviços de Saúde Mental, sejam CAPS ou Centros de Convivência; ou, ainda, a própria “oficina” surge como modalidade de intervenção inserida em políticas locais de Saúde Mental. E, ainda, existem formas diferentes de compreensão e de conceituação de “oficinas terapêuticas”, referenciadas em perspectivas teóricas distintas e inscritas em projetos político-institucionais singulares.

De qualquer modo, ao invés de compreender as oficinas como um “procedimento”, trata-se do desafio de invenção de complexas redes de negociação e de oportunidades, de novas formas de sociabilidade, de acesso e exercício de direitos: lugares de diálogos e de produção de valores que confrontem os pre-conceitos de incapacidade, de invalidação e de anulação da experiência da loucura. Em outras palavras, não devemos usar as oficinas como uma resposta pré-formada, e sim produzi-las como recurso nos processos de singularização, de produção de emancipação e de construção de cidadania na vida social dos portadores de sofrimento mental.

Consideramos fundamental assinalar que as oficinas não significam, necessariamente, a ruptura e a superação das formas de pensar e de agir da lógica manicomial. Algumas vezes, quando são consideradas como finalidade em si mesmas, operam como ordenação do espaço/tempo institucional, tornando-se equivalentes às formas simples de ocupação e acabam por configurar espaços artificiais, descontextualizados, empobrecidos de trocas e privados de sentido.

Segundo Saraceno, uma questão central a ser enfrentada no campo da Saúde Mental é o entreter, tanto no sentido de “manter dentro” como no de “passar o tempo de forma agradável”. Considera que o entretenimento pode ser realizado por meio de formas duras – “dentro” do hospital psiquiátrico, dentro do quarto de isolamento, dentro da contenção, dentro da solidão, dentro da miséria e da violência – mas também por meio de formas menos duras com psicofármacos, com colóquios psicoterapêuticos, com atividades recreativas, “dentro” dos ambulatórios, hospitais-dia, e até mesmo dentro da própria família.

Ora, não podemos conceber as oficinas como meros entretenimentos ou modos de “passar o tempo”. Apreender os diferentes sentidos das atividades e dos processos, do criar e do produzir, da arte e da cultura; indagar seus significados para os usuários em seus contextos reais de vida; e, sobretudo, compreender os projetos singulares e o lugar das oficinas na produção de redes de trocas nos territórios e de laços sociais e na invenção de projetos para a vida de seus participantes – essas questões nos trazem um aprendizado e um exercício constantes, norteando o cotidiano das novas práticas em Saúde Mental.

Assim concebidas, as oficinas terapêuticas são um interessante recurso a ser utilizado em diferentes tipos de serviço – nos CAPS, nos Centros de Convivência, nas unidades básicas de Saúde – conforme o traçado e as possibilidades da rede de Saúde Mental de cada município.

Centros de Convivência: criação e arte

Alguns municípios dispõem desse tipo de serviço de grande importância na reabilitação psicossocial em geral e na prática das oficinas terapêuticas em particular, tais como apresentadas acima.

Diferentemente do CAPS, em que o usuário em crise necessita de um atendimento especializado (atendimentos individuais, medicação, etc), os Centros de Convivência não constituem um espaço de atendimento psicológico e psiquiátrico. As pessoas que trabalham ali não são profissionais de Saúde, nem da Saúde Mental: são artistas, artesãos, “oficineiros”. Também não são serviços de permanência-dia: o usuário vai até lá em horários determinados, para participar das atividades que aprecia e escolhe. Embora sua clientela seja composta também por portadores de sofrimento mental grave, recebe essas pessoas num momento já posterior à crise mais aguda – quando se torna necessário fazer avançar os passos já iniciados no CAPS ou na unidade básica. O usuário continua sendo atendido pela equipe de Saúde Mental de um destes serviços, mas passa a freqüentar também o Centro de Convivência.

Em municípios menores, os dispositivos denominados “oficinas terapêuticas” muitas vezes cumprem o papel de um Centro de Convivência, acopladas a um CAPS ou a um ambulatório de Saúde Mental. Esta pode ser uma boa alternativa, desde que o trabalho desenvolvido não se faça apenas para “preencher o tempo” dos usuários, limitando-se a oferecer atividades repetitivas e pobres.

Em municípios maiores, os Centros de Convivência devem preferencialmente possuir espaço físico e equipes próprias, na proporção de um Centro de Convivência para um ou dois CAPS.

De uma forma ou de outra, na rede de serviços substitutivos, os Centros de Convivência e equipamentos afins prosseguem na retomada dos vínculos com as histórias subjetivas e com o mundo, seja pela invenção cotidiana de práticas que se ampliam, seja pelos eventos e pelos acontecimentos que promovem.

Esses dispositivos não são simplesmente locais “para fazer oficinas”, mas locais que fazem também oficinas, dentre outras atividades – sempre com a finalidade de propiciar produções, convívios, encontros, trocas. Embora não sejam dispositivos clínicos, seus efeitos se fazem notar na clínica de cada sujeito, ao provocar mudanças, reposicionamentos, subjetivações.

As atividades desenvolvidas são várias: assembléias, passeios, festas, oficinas, bazares, jogos, idas ao cinema. Constituem motores de produção de sujeitos, de sentido e de vida – na medida em que a escolha entre tecer ou dançar, modelar ou cozinhar provoca descobertas e desencadeia projetos.

Nos Centros de Convivência a arte é o elemento orientador dos processos e do trabalho: possibilitando o desenvolvimento de novas formas de linguagem, esta orientação facilita outros modos de perceber e de estar no mundo, e permite o compartilhamento de novas experiências. As contradições e os conflitos que aparecem demonstram ser este um lugar vivo, real, onde a diversidade é riqueza. Idéias, modos de vida e jeitos de pessoas se entrecruzam. A transformação do olhar, dos espaços e das pessoas estimula o cultivo da tolerância e da solidariedade, produzindo formas inéditas de sociabilidade. Assim, agenciando espaços de transformação cultural, abrem-se caminhos para viver na cidade, viabilizando a presença social do portador de sofrimento mental.

Neste sentido, é interessante verificar como nascem do Centro de Convivência, para destacar-se dele a seguir, as mais interessantes experiências no que diz respeito ao afeto, ao trabalho, à política. As pessoas se conhecem, fazem amigos, passam a freqüentar as casas umas das outras, a transitar nas ruas, nas praças, nos cinemas. Namoros e parcerias amorosas – esta dimensão tão importante da vida, tantas vezes recusadas aos portadores de sofrimento mental – também acontecem ali.

Vão surgindo então outras demandas, como a conquista do trabalho, a organização social e política dos usuários e dos familiares, etc. Assim, os Centros de Convivência atuam como um espaço que aglutina e potêncializa a discussão do trabalho, favorecendo a organização de projetos que irão se constituir fora dele. Da mesma forma, estimulam o interesse pela criação de associações de usuários e de familiares, ou participação naquelas já existentes – que devem, do mesmo modo, guardar sua autonomia em relação ao serviço.

Em suma, pode-se dizer: nos Centro de Convivência, as pessoas ousam enfim querer coisas que lhes pareciam para sempre negadas. Posto em ação o desejo, cruzam o umbral da porta que liga o homem à cultura.

OS GRUPOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUÇÃO SOLIDÁRIA: A CONQUISTA DO TRABALHO

Aqui, inicialmente, falaremos um pouco da relação dos homens com o trabalho, lembrando o novo campo conceitual e prático da economia solidária; e, a seguir, abordaremos as questões específicas que se apresentam para a conquista do trabalho pelos portadores de sofrimento mental.

O homem e seu trabalho: por uma economia solidária

Comecemos por abordar, brevemente, o tipo de utilização do trabalho humano feito pela sociedade contemporânea.

Por um lado, o crescimento do desemprego em todo o mundo exclui do campo do trabalho um enorme contingente de pessoas – excluindo-as também, portanto, do acesso aos bens e às trocas sociais. Aumenta o número dos chamados trabalhadores informais, desprovidos de qualquer direito trabalhista. E, mesmo ali onde há emprego e salário, a relação das pessoas com seu trabalho é ditada por relações de força extremamente desiguais, que diminuem o poder de reivindicação e de barganha dos trabalhadores, e apartam-nos cada vez mais dos frutos e dos fins da sua produção.

Condições assim adversas retiram do trabalho humano o seu potêncial de criação e de transformação; fazem do trabalhador o servidor passivo de um mundo que não se destina a ele nem aos seus. Nestas condições, quem exerce um trabalho – mesmo aqueles poucos que são bem pagos! – não têm como lhe conferir um sentido próprio, fazendo valer suas idéias, seus desejos e seus talentos naquilo que faz.

Portanto, quando falamos em conquista do trabalho, esta não é uma questão que afeta apenas os portadores de sofrimento mental; pelo contrário, diz respeito a todos nós. A ganância, a ausência de solidariedade, o abandono da dimensão pública apresentam-se hoje como se fossem conseqüências inevitáveis de supostas leis naturais da economia – as famosas “leis de mercado”.

Contudo, o trabalho, atividade humana, não pode ter outras leis que não aquelas que ordenam a vida dos homens. Essas leis variam conforme os tempos e os lugares, podendo ser mais ou menos justas, mais ou menos favoráveis ao desenvolvimento da cultura e da vida. Sendo assim, a conquista do trabalho, como direito de todos os homens, faz parte de uma luta pela justiça social – exigindo uma disciplina e uma organização que nada têm a ver com a submissão e a passividade.

Portanto, assegurar esse direito aos portadores de sofrimento mental não consiste em torná-los aptos para uma “disputa de mercado” na qual, em última análise, todos os concorrentes, “loucos” ou “normais”, saem perdendo. Também não se trata simplesmente de “arranjar emprego” para eles. É claro que aqueles que desejam e procuram empregar-se têm todo o nosso apoio; contudo, se as exigências dos empregadores e das empresas costumam ser abusivas para a maioria das pessoas, elas o serão tanto mais para aqueles que enfrentam as dificuldades próprias ao sofrimento mental.

Neste sentido, as experiências que buscam a conquista do trabalho para os portadores de sofrimento mental têm suas questões próprias, mas não se isolam de outras experiências hoje em andamento no mundo, envolvendo os mais diferentes segmentos sociais, na perspectiva da chamada economia solidária. As concepções de economia solidárias vêm sendo trabalhadas por autores diversos – no Brasil, destacam-se os textos do economista Paul Singer – e amplamente debatidas, por exemplo, em espaços como os Fóruns Sociais Mundiais.

Na perspectiva da economia solidária, portanto, temos os Grupos de Produção e Associações Solidárias como a estratégia mais adequada: uma forma coletiva e solidária de produção, na qual, nas palavras de Saraceno, “o trabalho não é concebido como simples resposta à necessidade, mas como espaço de produção de sentido, de valores subjetivos e de troca”.

Os portadores de sofrimento mental na conquista do trabalho

Ao tratarmos dos Centros de Convivência12, foi dito que, em certa etapa de seus tratamentos e de suas vidas, os usuários da Saúde Mental passam a ousar querer certas coisas que antes lhes eram indiferentes, de tal forma pareciam impossíveis ou distantes. O trabalho é uma dentre as mais importantes destas coisas.

Quando a crise já não ocupa o primeiro plano, mas já se encontra relativamente sob o controle; quando o usuário volta a conviver, circular, passear, produzir – neste momento, ou nesta etapa, a demanda de trabalho começa verdadeiramente a surgir. Muitas pessoas irão querer ganhar seu próprio sustento, sem depender, ou pelo menos sem depender exclusivamente, da família, ou da pensão do INSS, buscando para si mesmas uma maior independência.

Evidentemente, cabe aos trabalhadores de Saúde Mental acolher essa demanda e responder a ela. Talvez seja a hora de iniciar um Grupo de Produção; talvez deva-se começar por Cursos de Qualificação Profissional; ou fazer ambas as coisas, e outras ainda, tendo como rumo e perspectiva a construção de Associações de Produção Solidária.

Algumas considerações sobre os Grupos e as Associações de Produção Solidária

Pode-se inaugurar um CAPS ou um Centro de Convivência; estando disponíveis o espaço físico e os recursos humanos, e claras as propostas de trabalho, basta abrir o serviço, que os usuários chegarão lá e hão de beneficiar-se dele. Contudo, não se inaugura ou se implanta desta maneira um Grupo ou uma Associação de Produção Solidária. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, enquanto um empreendimento dos usuários – que se deve apoiar e incentivar o máximo possível, ao lado deles, mas que não se pode fazer por eles.

O poder público deve operar como catalisador e parceiro, incentivando o empreendimento por meio de financiamentos, cessão de equipamentos de trabalho e espaços físicos – mas não pode ser o gestor. Seja nas fases ainda incipientes, em que se discute o que se pretende fazer, seja em momentos de maior amadurecimento, quando já se parte para a criação de um estatuto e de uma entidade jurídica, os membros da Associação, atual ou futura, são os seus legítimos gestores.

Aqui se revela muito claramente a importância da parceria com os movimentos sociais. A participação das associações de usuários e familiares, de ONGs, dos núcleos do movimento da luta antimanicomial, é imprescindível para politizar e para ampliar a discussão, retirando-a do nível do interesse imediato e pessoal, para levá-la a uma reflexão mais ampla sobre os direitos de todos.

Sobretudo, os Grupos e as Associações de Produção não devem permanecer isolados, mas integrar-se às redes de trocas já existentes nas iniciativas do campo da economia solidária.

Também se mostra a importância das ações intersetoriais. Através de programas diversos, já existentes ou a ser criados, outras políticas públicas ligadas à questão do trabalho devem ser convocadas a ajudar e a participar.

A construção dos Grupos e das Associações de Produção Solidária: um processo cuidadoso

Um projeto inicial se pode esboçar, a partir de reuniões e de conversas freqüentes com o grupo de usuários interessados.

É essencial verificar, por um lado, as atividades que os usuários daquele grupo gostam e levam jeito para desenvolver; por outro, dentre essas atividades, quais as mais promissoras, em termos de possibilidades reais de venda dos produtos ou de serviços propostos.

Definidas as atividades – suponhamos, costura, culinária, lapidação e marcenaria – um passo importante é aprimorar a qualidade da produção: afinal, não se espera que estes produtos sejam comprados “por caridade”, e sim porque valem realmente o seu preço. Nesse sentido, um recurso interessante consiste nos cursos de qualificação profissional. Estes cursos podem ser viabilizados pela parceria entre uma ONG e um programa de políticas públicas – por exemplo, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Ministério de Trabalho – porém contando sempre com o firme apoio dos serviços de Saúde Mental.

Contudo, não basta apenas que os usuários aprimorem a técnica de seu trabalho; devem também aprender a geri-lo. Assim, técnicos e usuários necessitam adquirir

noções básicas de cooperativismo, essenciais para que definam com clareza suas metas, e compreendam suas possibilidades e seus obstáculos. Mais do que ensinar a administrar uma empresa, o que se visa, neste processo, é conceber e praticar uma organização solidária de trabalho, que faça apelo ao compromisso e à responsabilidade de todos, levando em conta os limites e o ritmo de cada um.

Nesta fase, alguns usuários vão desistir – seja porque esperavam resultados em prazos mais curtos, seja porque ainda não é esse o seu momento. Ao mesmo tempo, outros, novos, se interessarão em participar. Essas oscilações fazem parte do processo: ele não será prejudicado, quando se consegue estabelecer um núcleo de usuários mais constantes e participativos. Dentre eles, aqueles que se empenham mais, e compreendem mais claramente o projeto, vão assumindo gradativamente a liderança – de tal forma que o grupo já pode decidir e encaminhar por si mesmo uma série de questões.

Enquanto isso, algumas áreas costumam se desenvolver mais do que outras: por exemplo, a lapidação mais do que a marcenaria, a culinária mais do que a costura, e assim por diante. Estas áreas acabam por obter um investimento maior na constituição dos Grupos de Produção: por exemplo, na aquisição de aparelhagens e de equipamentos necessários à atividade, de espaço físico próprio, etc.

Da mesma forma, deve-se investir na busca de mercado para seus produtos. Entidades e instituições parceiras são compradores em potêncial: assim, uma associação de bairro ou uma igreja que contribuiu em algum momento, seja cedendo uma sala, seja emprestando um fogão, podem comprar os serviços do núcleo de culinária, quando necessitam de um lanche ou de um almoço para um evento; num outro exemplo, um hospital pode contratar os serviços do núcleo de costura para um fornecimento de lençóis; e assim por diante.

O poder público deve ser trabalhado como um cliente potêncial e preferencial. Ao mesmo tempo, os diferentes núcleos devem expor e divulgar seu trabalho para um público mais amplo em feiras, eventos, exposições, etc.

A reunião dos diversos Grupos de Produção para constituir uma Associação de Produção Solidária é um processo que deve transcorrer sem pressa, demorando o tempo que se fizer necessário para envolver e responsabilizar todos os participantes, e definir com clareza os objetivos do empreendimento.

Desde que possua um funcionamento já amadurecido, o estabelecimento do estatuto e o registro jurídico da Associação podem ser um passo importante para ampliar desde as possibilidades de convênios até a autonomia do grupo.

Aqui, desenhamos um certo esboço da maneira pela qual se constituem Grupos e Associações de Produção Solidária; contudo, não se trata da única maneira. Cada município, cada rede de serviços substitutivos pode encontrar a sua: todas serão válidas, desde que fortaleçam a autonomia sem negar ajuda, e incentivem a agilidade sem impor a pressa.

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS OU MORADIAS: HABITANDO A CIDADE

As moradias correspondem aos chamados Serviços Residenciais Terapêuticos (que constam dessa forma nas portarias ministeriais). Preferimos utilizar aqui o termo “moradia”, pois na realidade não se trata de serviços, e sim de locais que aspiram a ser casas. São um dispositivo de grande importância, sobretudo quando se trata da reinserção social de usuários cronificados por longos anos de internação em hospitais psiquiátricos.

Quando se trata de desconstruir um hospital psiquiátrico, deve-se considerar que muitas das pessoas que lá se encontram há anos e tiveram seus vínculos sócio - familiares já perdidos, ou pelo menos seriamente prejudicados. Muitas famílias não aceitarão – ao menos num primeiro momento – receber de volta parentes afastados há tantos anos. Neste caso, é de responsabilidade do poder público oferecer a esses pacientes uma moradia – e cabe ao Programas de Saúde Mental dos municípios implantar essas moradias, tornando-as casas, na plena acepção da palavra.

Alguns habitantes dessas moradias necessitam de proteção. O termo “proteção”, aqui, deve ser bem esclarecido: não uma forma de tutela, mas um suporte indispensável para a lenta construção da autonomia de pessoas que desaprenderam desde escolher o que vão querer para o jantar até o hábito de comprar um pão na padaria da esquina. Daí o grande desafio: como um grupo de pessoas que se encontravam aleatoriamente reunidas numa instituição psiquiátrica, isoladas de todo contato social, irão viver juntas, e juntas recriar uma casa, habitando a cidade?

A casa e a cidade

Para responder a isto, é necessário inicialmente pensar: o que é a cidade?

Toda cidade tem jardins, praças públicas, clubes comunitários, rodas de vizinhança, meio rural, trabalhos característicos, igrejas de diversos credos, bancos, escolas, padarias, mercados, serviços de Saúde. Contudo, cada cidade estrutura de uma maneira diferente o acesso que seus habitantes podem ou não ter aos seus diversos espaços. Cada cidade tem sua história de exclusão-inclusão que dita a forma de ouvir, de respeitar e de lidar com as pessoas que têm alguma dificuldade: crianças deficientes ou abandonadas que estão nas ruas; drogaditos e alcolistas; loucos; andarilhos; pobres; sem-teto, sem terra, etc.

Enfim, todo município tem dificuldades próprias, assim como recursos explícitos ou a descobrir, que é preciso conhecer e considerar para trabalhar com os usuários de uma moradia protegida.

Brincando com Os Saltimbancos de Chico Buarque:

“A cidade ideal para o humano...”.

Deve ter sombra e água fresquinha,

Comida, roupa, prazer, alegria e...

Tanta coisa que não é só minha!”

Contudo, as cidades em que vivemos não seguem esse caminho: longe de ser um espaço para a partilha de coisas que pertencem a todos, têm tantas coisas que são de tão poucos! E, quanto mais crescem, mais distantes se tornam as relações, mais rápidos e superficiais são os contatos, maior a solidão. Por isso, quem necessita de um tempo diferente para voltar a observar, agir, conviver na cidade, precisa do nosso acompanhamento, muitas vezes diário – tomando emprestado, quando necessário, nosso poder de negociação.

As moradias e a sua inserção na cidade

É papel do gestor local a estratégia de montagem de moradias: desde a escolha do local à negociação do aluguel, sem esquecer o reconhecimento do espaço: a casa, a rua, o bairro.

A primeira de todas as parceiras a conquistar será a vizinhança. É provável que se manifeste o medo, com todos os preconceitos disseminados sobre a loucura: “Tenho filho pequeno, não vou poder deixar mais brincar na calçada”, ou a mesquinharia: “Vai desvalorizar minha casa, pois eles não têm compostura, são esquisitos...” Contudo, os vizinhos, quando bem trabalhados, podem tornar-se ótimos parceiros: recebem, visitam, conversam sobre o muro, avisam quando algo não está bem.

Evidentemente, a retomada da vida fora dos muros institucionais é um processo difícil e lento, com grande necessidade de apoio. Portanto, a firme vinculação de cada morador a uma equipe de Saúde Mental é decisiva: os serviços e os equipamentos da rede substitutiva ao hospital psiquiátrico são de grande importância nesta transição. A permanência-dia no CAPS, diária ou mais espaçada, pode ser uma etapa importante para aqueles usuários cujo quadro é mais grave, ou se agudiza num determinado momento. A freqüência de um Centro de Convivência ajuda a reconstituir laços e a conquistar novos espaços. O acompanhamento pelo técnico de referência, seja no CAPS, seja no Centro de Saúde, é muito importante para que cada um possa falar de si e retomar sua própria história.

Ao mesmo tempo, é preciso incentivar os próprios moradores a freqüentar a cidade: promover passeios, convidá-los a participar das compras, enfim envolvê-los gradativamente nas diferentes atividades que fazem parte da vida de um cidadão.

Daí, um ponto crucial: as moradias não podem ser uma espécie de depósito, mesmo bem cuidado, onde pessoas supostamente deficitárias iriam viver isoladas pelo resto de sua vida. Uma moradia só se torna casa quando faz parte da cidade: quando seus moradores saem dela para fazer as trocas indispensáveis a todos, e para ela voltam, na busca da intimidade necessária a cada um.

O cotidiano de uma casa

O cotidiano de uma casa, todo mundo sabe o que é: afinal, cada um de nós tem a sua. Contudo, o de uma moradia tal como as que descrevemos aqui tem suas dificuldades próprias, suas particularidades, até mesmo suas esquisitices: afinal, seus moradores já não sabiam há muitos anos o que uma casa pode ser.

Como vimos, Saraceno faz a importante distinção entre “estar” e “habitar”. Quando simplesmente “está” num espaço qualquer, o indivíduo não se apropria dele, não tem qualquer poder de decisão, não lhe imprime a marca singular de seu ritmo e de seus gostos. Nas instituições totais, como os hospitais psiquiátricos e as prisões, todas as atividades da vida diária se fazem junto a um enorme grupo de pessoas, tratadas do mesmo modo e obrigadas a fazer as mesmas coisas, seguindo um ritmo pré-estabelecido.

Diferentemente, ao habitar verdadeiramente uma casa, transformamos o espaço em lugar, retirando-o do anonimato e da impessoalidade institucionais.

Algumas questões cotidianas

As moradias, repetimos, não são serviços de Saúde Mental; logo, não precisam nem devem contar com uma equipe de especialistas para administrá-las. Como já foi dito, os moradores devem estar vinculados à equipe de um serviço de Saúde Mental – e necessitarão deste recurso, provavelmente com grande freqüência. Contudo, o tratamento se faz lá fora, nos serviços públicos da cidade, ao lado de outros usuários do bairro ou da região. Uma casa não deve ser local de tratamento, e sim de habitação.

Situações peculiares vão surgindo a cada dia. Quem vai dividir o quarto com quem? Como negociar, quando alguns querem assistir TV, e outros ouvir música? Como ir reconstruindo, a cada dia, hábitos de higiene e de cuidados pessoais muitas vezes perdidos? Como envolver e responsabilizar gradativamente os moradores nos cuidados da casa? Como acompanhar cada um, no movimento de dar seu toque pessoal ao próprio quarto, às próprias roupas? Como mediar as relações entre pessoas tão diferentes entre si, seja quanto ao seu jeito de ser, seja quanto ao tipo e grau de sofrimento mental que apresentam?

Diferentes tipos de moradias são possíveis: a maior ou menor proteção necessária depende do grau de autonomia dos usuários que nelas habitam. Podemos inclusive conceber moradias cujos habitantes, embora portadores de sofrimento mental, já não necessitem de proteção alguma.

Naquelas casas que reúnem pacientes mais vulneráveis e/ou afastados por muito tempo do convívio social, é de importância fundamental da figura do cuidador: ou seja, aquela pessoa que vai ajudar a organizar o cotidiano da casa – a alimentação, as compras, a limpeza, etc – e ao mesmo tempo vai mediar as relações dos moradores entre si e com a casa que vão montar. Nestes casos, cada casa tem seus cuidadores, que ali se revezam, sob a supervisão de um técnico de Saúde Mental.

Outras casas podem reunir moradores já com maior grau de autonomia, capazes de gerir a vida doméstica sem o auxílio do cuidador, nos moldes de uma “república” – embora sempre assegurando aos usuários o acesso e a vinculação com os dispositivos de Saúde Mental da rede.

Ainda, nada impede que alguns dos moradores possam vir mais tarde morar sozinhas, ou com sua família, ou com amigos. Trata-se de incentivá-las a viver com o máximo de independência possível, sem nunca deixar de dar-lhes o respaldo de que possam realmente necessitar.

Um outro aspecto importante é o da retomada das relações com as famílias. Muitas delas, embora recusando receber seu filho ou irmão em casa, iniciam uma aproximação: nestes casos, são bem-vindas suas visitas à casa, seus convites para um passeio ou um fim de semana com a família. Ou seja, tudo o que puder assegurar a reconstrução dos laços familiares rompidos é um ganho importante para o paciente.

Contudo, atitudes invasivas ou autoritárias dos familiares não serão aceitas: a casa pertence a seus moradores, e a eles compete definir o seu ritmo de funcionamento, incluindo a própria entrada e recepção dos visitantes.

Também será preciso lembrar a algumas famílias certos direitos do morador: por exemplo, não é raro que suas pensões do INSS tenham sido recebidas até então pelos familiares, e utilizadas em benefício destes, sob a alegação de que o paciente “não precisa de nada”, pois já recebe casa e comida do poder público. Nestes casos, mesmo que seja necessária a ajuda dos familiares ou dos cuidadores para administrá-lo, o dinheiro deve ser utilizado sempre em benefício do usuário, de forma a permitir-lhe aqueles pequenos gastos que marcam as preferências de cada um.

Estas e outras questões só podem ser respondidas à medida que surgem – tornando a criação de cada moradia um empreendimento singular, que não pode ser copiado ou imitado por outra.

AÇÕES INTERSETORIAIS

Poucos princípios são aceitos entre nós com tanta unanimidade, e, ao mesmo tempo, tão pouco praticados, como este que se expressa no termo “intersetorialidade”.

Afinal, quando nos chega um adolescente usuário de drogas no centro de saúde, ou quando a equipe do PSF depara-se com uma mulher que é vítima da violência doméstica, ou, ainda, quando uma criança psicótica ou autista não encontra lugar na escola, costumamos dizer: “Esse caso não requer apenas um atendimento da Saúde Mental; exige ações de outras áreas, como a educação, a assistência social, etc.” Ou, ainda, como outra forma de dizer o mesmo: “Esse caso necessita de uma abordagem intersetorial”.

Não se trata de considerar tais avaliações incorretas; pelo contrário. No entanto, ainda assim, freqüentemente insistimos em aplicar como procedimentos-padrão certas ações da Saúde Mental, desde as psicoterapias aos psicofármacos, naqueles casos em que sabemos que não são necessários, ou pelo menos, não são suficientes. E, quando essa abordagem fracassa – como, aliás, já se poderia esperar – nossa tendência é repudiar o caso como não sendo pertinente à saúde, tratando-se de “um caso social”, ou “um caso de polícia”, a respeito do qual “não podemos fazer nada”.

Devemos, pois, interrogar as razões que nos levam a falar tanto e a fazer tão pouco, no que diz respeito à intersetorialidade.

Declara-se habitualmente que a violência, a criminalidade, o desemprego, etc, configuram um conjunto de problemas que exige um investimento efetivo nas chamadas políticas sociais, e uma articulação intersetorial entre elas. Contudo, não podemos deixar de ressaltar: quando se trata de intersetorialidade, as decisões relativas à economia permanecem sempre de alguma forma à parte. A área econômica não costuma surgir como parceira das ações intersetoriais, e sim como sua comandante, declarada ou oculta.

Notada essa ausência da política econômica como parceira das políticas sociais, passemos a refletir um pouco sobre cada discurso e prática destas últimas, brincando um pouco com alguns cacoetes peculiares a cada uma delas.

Alguns pontos de reflexão sobre as ações intersetoriais

Na Assistência Social, grita freqüentemente o sintoma da impotência. “Não temos nada”, logo “não podemos fazer nada”. Falta dinheiro, faltam equipamentos, faltam recursos... Faltam, certamente! Contudo, ao invés de considerar esta falta como inadmissível, e combatê-la como tal, muitas vezes a inércia nos imobiliza: na impossibilidade de fazer tudo, acabamos por nada fazer...

Passemos à Educação. O que se deseja transmitir quando educamos crianças, por exemplo? Ensina-se, dentre outras coisas, a ler, a escrever, contar – e estas são habilidades muito desejáveis, certamente! Contudo, freqüentemente, a educação divorcia a atividade intelectual da criança das questões reais apontadas por seu desejo, sua curiosidade, seu interesse pelo mundo e pelas coisas. Uma normatividade uniforme e mediocrizante reina muitas vezes – e, ainda, utilizam-se categorias como “distúrbios de aprendizagem”, “distúrbios de conduta”, etc, para nomear o efeito de sua ação negativa, quando ela se torna demasiadamente evidente em certas crianças.

No que diz respeito à Saúde devemos considerar esse fenômeno da sanitarização da vida que se tornou tão característico do nosso tempo. Aqui, a posição oscila entre a megalomania e o recuo. A saúde é ao mesmo tempo objeto e agente de uma vasta propaganda: tudo pode, tudo faz, tudo soluciona. Somos ensinados a considerar como questões eminentemente sanitárias a infelicidade, a insatisfação das pessoas com a pobreza dos laços afetivos, sociais e de trabalho, e assim por diante. Por outro lado, intimidamo-nos face aos problemas e riscos mais graves que a vida inevitavelmente nos traz, como a doença grave, a dor insuportável, a morte: diante das formas mais graves de sofrimento, freqüentemente batemos em retirada.

Ora, antes de ser médicos, assistentes sociais, professores, antes de ser funcionários dessa ou daquela Secretaria, podemos ser, quando o desejamos, cidadãos que constroem projetos para nossa cidade, para nosso país, para o mundo em que vivemos. A intersetorialidade não passa de um discurso oco, quando nos refugiamos nas identidades que nos são dadas, recusando-nos a interpelar sua origem e a questionar sua legitimidade. Quando assim fazemos, impera a lógica do “não é comigo”: o juiz manda para o médico, o médico para a assistente social, a assistente social para a professora, a professora para o psicólogo, numa ronda inútil que todos conhecemos muito bem.

Contudo, sabemos também de iniciativas, projetos, ações, que realmente produzem intersetorialidade. Na interface com a Justiça, há interessantes parcerias da Saúde, particularmente na área dos portadores de sofrimento mental e das crianças e dos adolescentes infratores; também a Promotoria Pública, em muitos municípios, é importante aliada na apuração de denúncias contra maus-tratos aos portadores de sofrimento mental, e na garantia de seus direitos.

Na interface com a Educação, há também vários exemplos em que as escolas se articulam com as unidades básicas de saúde e de outras instâncias da comunidade, para pensar conjuntamente as questões das crianças consideradas “difíceis”, e definir maneiras para sua melhor abordagem, sem transformá-las automaticamente em clientes da Saúde Mental.

Parcerias com órgãos públicos ligados à promoção do desenvolvimento social e do trabalho produzem frutos interessantes na ajuda à formação de Grupos e de Associações de Produção de portadores de sofrimento mental.13

Ainda, é possível abrir outros caminhos, ainda inexistentes ou apenas esboçados. Ao tratarmos da atenção à Saúde Mental nas unidades básicas de saúde14, comentou-se a necessidade de ações intersetoriais para que os usuários crônicos de benzodiazepínicos encontrem saídas para além das unidades básicas de saúde.

Também a abordagem dos usuários de álcool e de outras drogas será sempre infrutífera, se não buscar formas de articular-se intersetorialmente, no combate à violência pela produção de cultura e oferta de trabalho e lazer.

Entretanto, importa, sobretudo ressaltar que o espaço intersetorial (aliás, muito semelhante ao interdisciplinar) não se faz pela definição prévia do que é da saúde, o que é da assistência social, o que é da cultura, e assim por diante: não se trata de partes com limites nitidamente traçados que se complementam para formar um todo já definido de antemão. Os diversos setores envolvidos se interpenetram e se articulam, se deslocam e se refazem, se tocam e se modificam, transformando o conjunto nesse movimento: a intersetorialidade só se retira do lugar comum dos chavões quando inventa lugares plurais de cidadania.

Nenhum comentário:

Postar um comentário